黒岡の家 馬路村で感じた“ものづくり”の原点

来月上棟を迎える「黒岡の家」。

お二人とともに、高知県の馬路村を訪ねました。

山深いこの村は、ゆずと木の文化に支えられてきた場所。

かつて営林局があった頃から、森とともに生きてきた人々の歴史が今も息づいています。

最初に訪れたのは、馬路村の拠点施設「まかいちょってや」。

ここでは、昭和30年代の営林局時代の写真が数多く展示され、

丸太を積んだトロッコ、斜面に立つ製材小屋、山で働く人々と、子どもたちの笑顔。

一枚一枚の写真が、この村が“木とともに生きてきた証”を静かに語っていました。

木を使うということは、単に素材を得ることではなく、森の文化と人の営みを受け継ぐこと。

そんな思いが、展示を見ながら胸に残りました。

次に訪れたのは、馬路林材加工協同組合。

山から伐り出された木が製材・乾燥され、やがて家の柱や梁として生まれ変わる現場です。

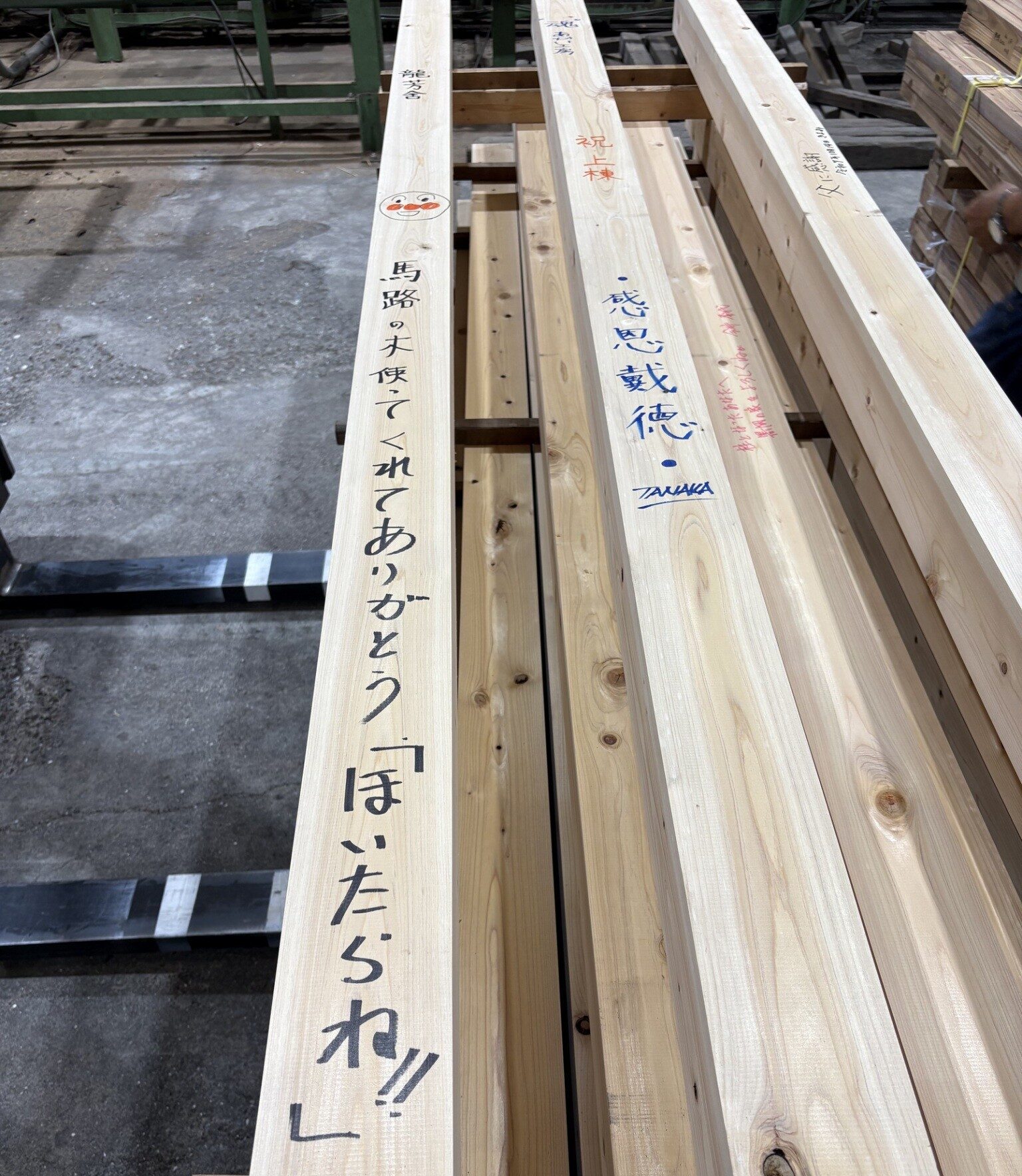

ここで、「黒岡の家」に実際に使われる柱と梁に出会いました。

一本一本に木目や香り、手触りの違いがあり、どれも山の記憶を宿しているようでした。

その木を前にして、お施主様とともにペンを取り、サインを書き入れました。

名前を記すというより、“この家をともにつくる”という気持ちを刻む時間。

木に触れ、笑い合いながら、家づくりが「形になる瞬間」を共有しました。

帰神後、現場では基礎工事が着工。

整地された地盤に鉄筋が組まれ、少しずつ家の輪郭が見え始めています。

馬路村で出会った「木の命」と、現場で進む「土と基礎の仕事」。

そのどちらにも共通するのは、誠実に積み重ねる人の手。

山と街をつなぐ一本の線の上に、黒岡の家が静かに立ち上がろうとしています。